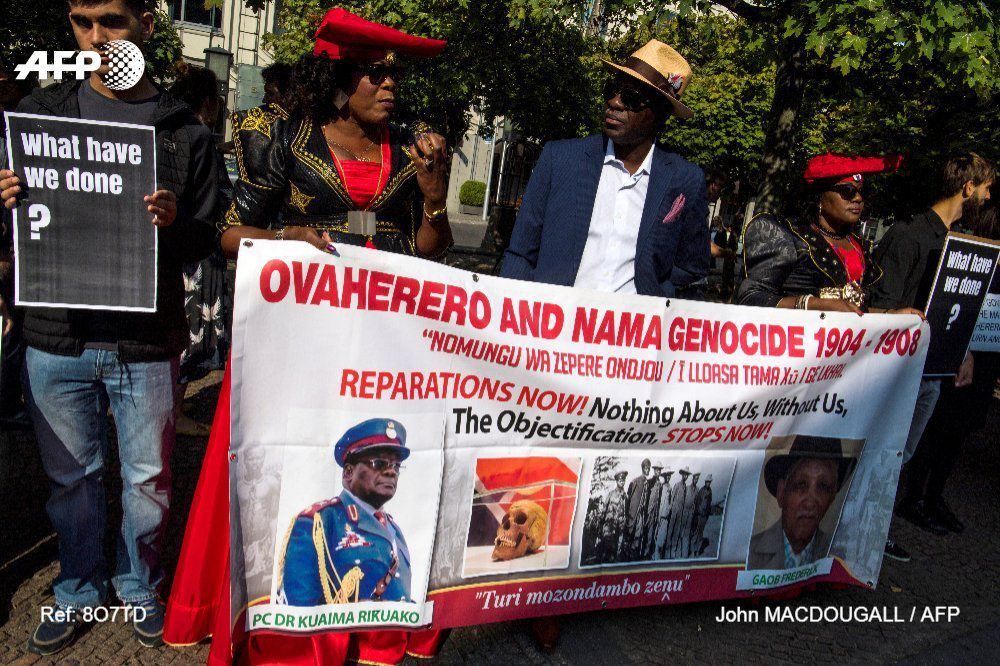

Portraits de victimes du génocide

Mise à jour du 28 avril 2021:

Nouvel assaut négationniste des fidèles de Mitterrand. Une partie de ses anciens ministres ( dont Jack Lang et Jean-Luis Bianco) co-signent dans l'Obs une tribune manifestement rédigée par Hubert Védrine, lui aussi signataire. Celle-ci reprend en effet mot pour mot les arguments mensongers déjà présents dans un texte de ce dernier publié sur le site l’Institut François-Mitterrand datée du 2 avril.

Ce plaidoyer prétend s'appuyer sur le rapport Duclert et un rapport dit Muse, issu d'une commande des autorités rwandaises actuelles. Mais ces deux rapports, bien qu'incomplets en raison de l'impossibilité d'accéder à certaines archives, représentent déjà une démonstration éclatante de ce que furent les responsabilités accablantes des autorités de l'époque dans le génocide.

MEMORIAL 98

Il y a 27 ans, jour pour jour, débutaient les 100 jours du

génocide des Tutsi du Rwanda, qui aboutit à la mise à mort d’un million de

personnes.

En cette période de pandémie, les cérémonies organisées par

nos partenaires de Ibuka France se déroulent essentiellement à distance

par Zoom.

Memorial 98 participera ainsi à une table ronde le dimanche 11 avril de 11H à 13 H sur le thème Lutter pour l'universel : mener son combat, ceux des autres et celui de l'humanité .

La commémoration du vingt-septième anniversaire du génocide

des Tutsi est dominée par le débat ouvert sur des responsabilités des autorités

françaises de l’époque. En 2019, lors du

vingt-cinquième anniversaire, Emmanuel Macron fut amené à prendre une

initiative car la chape de plomb qui entourait la mise à jour

des responsabilités françaises était en

train de craquer grâce à la détermination des survivants du génocide et à des

militaires français qui avaient décidé de témoigner.

Il créa donc une commission d’historiens censée

faire la lumière sur la période des années 1990-1994.

La

composition de la commission Duclert (nom de son président) fit l’objet de protestations de la communauté

historienne, après l’annonce de la mise à l’écart de deux des principaux

spécialistes français du sujet : Hélène Dumas seule experte à maîtriser la langue utilisée au Rwanda (kinyarwanda) et Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur d’études à l’EHESS.

Ce

dernier, qui disait avoir été reçu par la cellule Afrique de l’Élysée quelques

jours avant l’annonce, expliquait qu’on lui a laissé entendre que

« certains de [ses] écrits sur le rôle de l’armée française au Rwanda

avaient pesé dans la balance et que [sa] présence serait une source de blocage.

Et ce, après m’avoir expliqué au préalable que mes travaux avaient contribué à

motiver la création de cette commission ».

Le rapport de la commission Duclert, tout juste rendu pointe

un «ensemble

de responsabilités, lourdes et accablantes pour la France ». Mais cette

commission, en attribue la cause à ce qu’elle nomme

l’ « aveuglement » des autorités françaises et exonère les

responsables d’alors d’une complicité dans le déroulement du

génocide.

Or le rapport lui-même prouve

exactement le contraire puisqu’il indique que « La France s’est néanmoins longtemps investie au côté

d’un régime qui encourageait des massacres racistes. Elle est demeurée aveugle

face à la préparation d’un génocide par les éléments les plus radicaux de ce

régime. Elle a adopté un schéma binaire opposant d’une part l’ami hutu, incarné

par le président Habyarimana, et de l’autre l’ennemi qualifié d’“ougando-tutsi”

pour désigner le FPR [Front

patriotique rwandais]. Au moment du génocide, elle a tardé à rompre avec le

gouvernement intérimaire qui le réalisait et a continué à placer la menace du

FPR au sommet de ses préoccupations. Elle a réagi tardivement avec l’opération

Turquoise, qui a permis de sauver de nombreuses vies, mais non celles de la

très grande majorité des Tutsi du Rwanda, exterminés dès les premières semaines

du génocide. La recherche établit donc un ensemble de responsabilités, lourdes

et accablantes. »

Responsables mais pas coupables donc, selon la célèbre formule qui vise à garantir l'impunité de ceux qui ont laissé commettre des crimes, dont il étaient parfaitement avertis et qu'ils pouvaient aisément faire cesser.

Notons que le

« gouvernement intérimaire » qui est mentionné ci-dessus est en fait

le gouvernement génocidaire. Or il a été validé dans les locaux de l’ambassade

de France à Kigali, alors même que les massacres avaient contre les Tutsi déjà

débuté.

Nous soutenons donc l‘appel émouvant et fort

des rescapés rwandais vivant en France ( ci-dessous), qui exigent que des excuses soient

présentées aux victimes et familles endeuillées. Ils refusent à juste titre

l’excuse de « cécité » et d’ « aveuglement » dont

auraient été victimes les autorités française

« En 1994, nous

étions pourchassés, traqués, renvoyés à la condition animale par nos meurtriers

parce que nous étions nés tutsi. Dans ces moments d’immense solitude, envahis

par une peur extrême de mourir découpés à la machette, nous fabriquions des

lueurs d’espoir pour nous accrocher à la vie qui nous échappait à chaque minute

qui passait

Puisque

nous étions convaincus de notre appartenance à la communauté des humains,

beaucoup d’entre nous, jeunes et naïfs, se sont dit que « le monde »

viendra nous secourir dès qu’il saura ! D’autres ont vu très tôt leurs

espoirs s’évaporer en voyant les soldats étrangers trier ceux qui possédaient

les bons passeports pour être évacués. Leur vie et celle de leurs chiens

valaient plus que celle des Tutsi.

De

moins en moins nombreux au fil des jours et des semaines qui passaient,

affamés, trempés jusqu’aux os, lassés, nous avons miraculeusement déjoué la

mort. Personne ne sera venu à notre secours. Personne jusqu’à ce que les

soldats du Front patriotique rwandais (FPR) arrêtent cette mort programmée au

péril de leur vie. Certains d’entre nous pensions jusqu’alors que « le

monde » n’avait pas su. Puis, nous avons compris qu’il avait su mais

s’était tu.

Progressivement, nous avons compris que

l’Etat français en particulier avait choisi le camp de nos bourreaux. Il a

soutenu le régime raciste de Habyarimana qui nous obligeait déjà écoliers à

nous lever pour décliner notre ethnie. Il a soutenu ce régime ségrégationniste

qui nous empêchait par des quotas officiels d’accéder aux études secondaires et

universitaires et qui nous excluait d’office de certains emplois. Il a soutenu

ce régime qui organisait des pogroms contre les Tutsi.

Prétendue cécité

Un

régime qui préparait notre extermination. La France d’alors, dirigée par

François Mitterrand, a soutenu ce Rwanda-là malgré les avertissements de

certains de ses diplomates, de ses chargés de coopération, de la DGSE, des ONG.

De retour du Rwanda, le témoignage émouvant de Jean Carbonare en

janvier 1993 sur le plateau du 20 heures de Bruno Masure n’a rien

changé. Le soutien a été maintenu et poursuivi en faveur d’un Etat qui

commettait le génocide contre nous.

Dès

lors, en tant que rescapés, nous ne pouvons admettre ni croire en « l’aveuglement », terme

utilisé par la commission Duclert pour expliquer les choix des autorités

françaises. Qu’aurait-il fallu de plus pour prévenir cette prétendue

cécité ?

Monsieur

le Président, il y a deux ans, vous avez reçu des membres d’Ibuka France [« Souviens- toi » en kinyarwanda] qui

œuvre pour la mémoire, le soutien aux rescapés et la justice. Suite à cette

rencontre, vous avez décidé d’instituer le 7 avril comme journée

officielle de commémoration du génocide des Tutsi. Une première étape

pour « inscrire le génocide dans

la mémoire collective française », selon vos propres termes et

nous vous en remercions.

Maintenant

que le rapport de la commission d’historiens vous a été livré, nous réclamons

une parole officielle forte pour ces 27es commémorations. Elle

sera protectrice pour parer aux attaques incessantes et blessantes entretenues

par certaines personnalités politiques et militaires. Depuis plus de vingt-cinq

ans, le génocide des Tutsi a été occulté en France par un discours qui

cherchait à minimiser le rôle des responsables français. Après ce rapport, nous

attendons de votre déclaration qu’elle mette fin à ces discours et bannisse la

thèse du double génocide qui a été propagée pour semer volontairement la

confusion.

Rechercher les responsables

Mais

le génocide des Tutsi ne saurait être pleinement inscrit dans l’histoire de

France en l’absence de symboles dans l’espace public. A ce jour, seules

quelques collectivités locales ont créé des lieux de mémoire : Cluny,

Dieulefit, Bègles, Châlette-sur-Loing, Toulouse, Paris et Strasbourg. Il vous

appartient de faire ériger, enfin, un mémorial national et de créer un musée

sur le génocide des Tutsi. Pour être transmise, cette histoire mérite un lieu

de ressource décent pour l’accueillir et la conserver.

Maintenant

que les responsabilités françaises qualifiées de « lourdes et accablantes » ont

été établies, il est temps d’en rechercher les responsables. Et seul le juge

peut le faire à condition d’accéder à toutes les pièces à conviction. Nous ne

comprendrions pas que la justice ne puisse disposer de toutes les archives

disponibles. Nous ne concevrions pas que vous ne fassiez pas tout ce qui est en

votre pouvoir pour que justice nous soit rendue et, ce, de notre vivant.

Monsieur

le Président de la République, nous ne pouvons nous résoudre à disparaître un

jour sans avoir entendu de réelles excuses d’un président français pour nos

enfants innocents, pour nos mères, nos pères, nos frères et sœurs, nos

grands-parents, nos oncles et tantes, nos cousins et cousines, nos meilleurs

amis, tous assassinés dans des conditions inouïes. Loin de la repentance d’un

pays à l’autre, nous vous demandons de le faire pour les victimes, pour les

familles endeuillées, pour les rescapés vivant en France que nous sommes.

Signataires : Jeanne Allaire

Kayigirwa, Valens Kabarari, Lenualda Munyakazi, Adélaïde Mukantabana, Etienne

Nsanzimana, Clotilde Mukamugema, Thérèse Gasengayire, Pamela Gasana, Christelle

Isimbi Ndagijimana, Yolande Umuhoza, Denise Millet Uwamwezi, Janvier Gatari,

Clémence Narambe, Jeanne Uwimbabazi, Jean-Paul Ruta, Olivier Nasagambe, Gilbert

Karamaga, Thierry Ndagijimana, Nasir Rahamatali, Claire Rwabirinda, Evangeline

Zimmerman Kamikazi, Manzi Ndagjimana, Irène Bambe, Yves Rukeratabaro, Hakim

Rahamatali, Anita Cyabakanga, Beatha Uzayisenga, Francine Uwanyirigira,

Sandrine Lorusso, Solange Umulisa, Béatrice Kabuguza, Jean Kalimba kamilindi,

Yvonne Kalimba, Esther Umwali, Angelina Umulisa, Marie-Laure Kayitayire, Stella

Agasingizo, Aurore Mugeni, Clément Rugamba, Emmanuel Rugema, Assoumpta

Kayirangwa, Marie-Amée Karira, Vestine Mukabalisa et Liliane Kanyarutoki."

Un génocide

planifié et préparé.

C'est en effet le 7 avril 1994 que débutèrent au Rwanda les

massacres qui allaient voir la mort d'au moins un million de personnes jusqu'au

mois de juillet de la même année: des

individus définis comme Tutsi, constituant la majorité des victimes, mais aussi

des Hutu opposés aux partisans de l'idéologie raciste dite "Hutu

Power"

D'une durée de cent jours, ce fut le génocide le plus rapide et

concentré de l'histoire et celui de la plus grande ampleur quant au nombre de

morts par jour de tuerie.

Fruit d'une idéologie raciste mise en œuvre sur des décennies, ce

génocide s'est appuyé, pour diffuser la haine, avant et pendant, sur une

agitation raciste incessante, notamment à la Radio Télévision des Milles Collines, mais

aussi sur les caricatures déshumanisantes de la propagande génocidaire .

Comme pour tous les projets génocidaires, celui-ci s'accompagne ensuite

de campagnes négationnistes, de difficultés à faire reconnaître les

responsabilités entre autres les responsabilités françaises et à faire

vivre la mémoire. Il a fallu attendre 20 ans pour qu'enfin une stèle au Père Lachaise à Paris commémore ce génocide et

encore deux ans ans avant que soit inauguré un Jardin de la Mémoire dans un

parc parisien.

Des progrès limités ont aussi été réalisés dans le domaine de la

justice puisque enfin des génocidaires ont été jugés et condamnés en France.

Ces procès doivent beaucoup à l’action de nos amis du Collectif

des parties civiles pour le Rwanda qui poursuivent un combat

incessant pour que le Parquet et les tribunaux jouent enfin leur rôle. En effet

la justice demeure très partielle, lente et laborieuse, malgré l'arrestation de . Des génocidaires

présumés lui échappent.

Les habitants de nôtre pays ont un devoir particulier en ce qui

concerne le Rwanda. En effet, une partie du combat est aujourd'hui celui de la

pleine reconnaissance par l’État français de ses responsabilités.

Or le pouvoir Hutu extrémiste a reçu de manière continue et

appuyée le soutien des autorités françaises tant au plan politique, militaire

que financier, avant, pendant et après le génocide.

L’entière doit être faite au sujet de cette implication : tous les documents doivent être rendus

publics.

On

est encore très loin du compte dans ce domaine malgré des annonces

retentissantes. La commission Duclert elle-même s’est plainte du caractère

fragmentaire de nombreuses archives en principe mises à sa disposition.

Les

preuves s'accumulent maintenant quant à la participation des pouvoirs publics français

et d’institutions financières (dont la BNP) à l’exécution du crime.

L’attention se concentre

sur Hubert Védrine, qui continue à nier

ses responsabilités et celles de Mitterrand. Ainsi dans une déclaration

de l’Institut François-Mitterrand datée du 2 avril il ose écrire que « C’est ce processus (conduit par la France) que viendra briser le 6 avril 1994 l’attentat

perpétré contre l’avion du Président Habyarimana rentrant d’Arusha, attentat

qui sera suivi d’une nouvelle offensive du FPR et du déclenchement du génocide. » Il implique ainsi que le génocide constitue

une réponse à un attentat et à une offensive dont le FPR serait responsable. Le

négationnisme est ici avéré.

A

ce moment (1993-1995) Mitterrand était président et Balladur chef d’un

gouvernement de cohabitation, suite aux élections de 1993. Hubert Védrine,

secrétaire général de la présidence, jouait un rôle capital et bénéficiait de

l’entière confiance du président.

Mitterrand et Védrine étaient particulièrement

complaisants à l’égard des chefs Hutu, considérés comme favorables à la

France car francophones, alors que les dirigeants Tutsi, qui avaient dû se

réfugier en Ouganda étaient considérés comme favorable au monde anglophone.

De plus Mitterrand

défendait la thèse négationniste du « double génocide », selon lequel

les torts étaient partagés entre génocidaires et victimes. Ainsi après le

sommet franco-africain de Biarritz en 1994, il lance à un journaliste qui l’interroge :

“De quel génocide parlez-vous, monsieur ? De celui des Hutus contre les

Tutsis ou de celui des Tutsis contre les Hutus ? ”

Védrine a de son côté défendu l’auteur

négationniste Pierre Péan en 2008 ( décédé depuis) lors

du procès de ce dernier après la parution de son livre sur le

Rwanda « Noires fureurs, blancs menteurs ». Le

déroulement de ce procès démontre les ressorts et arguments des négationnistes,

si proches de ceux qu’on retrouve dans des cas semblables (lire ici le

compte rendu qu'en fit Memorial 98)

C’est dans cette sphère du déni qu’avait aussi agi le juge

« anti-terroriste » Jean-Louis Bruguière chargé d’une enquête

sur l’attentat qui le 6 avril 1994, toucha

l’avion transportant le président du Rwanda Habyarimana, abattu par deux

missiles à son approche de l’aéroport de la capitale Kigali.

Bruguière conclut, au terme d’une enquête

partiale conduite depuis Paris, sans déplacement sur les lieux de l’attentat, à

la responsabilité des rebelles tutsi (FPR) ; il lança des mandats d’arrêt

internationaux contre de hauts responsables du FPR au pouvoir à Kigali.

Suite aux conclusions du rapport

Bruguière, les thèses négationnistes se renforcèrent et obtinrent une sorte de

droit de cité dans le discours public, notamment français. L’attribution au FPR

de la responsabilité de l’attentat du 6 avril a servi à protéger des

questions embarrassantes les dirigeants politiques de cette époque de

cohabitation : Mitterrand,

Balladur, Léotard, Juppé, Roussin, Hubert Védrine, les

responsables militaires et tous les officiels ayant joué un rôle dans la

complicité militaire, politique, diplomatique et financière de la France dans

le génocide.

Bruguière, parti à la retraite avant une

carrière politique dans les rangs de l’UMP, son successeur, le magistrat anti-terroriste Marc Trévidic se rendit à

Kigali en 2012, ce que n’avait jamais fait Bruguière, et aboutit à

des conclusions totalement inverses sur le déroulement de qui allait constituer

le prétexte de la mise en œuvre du crime.

C’est pourquoi nous soutenons et partageons pleinement le

combat de nos amis et partenaires de Ibuka-France Mémoire, du CPCR et de Survie

afin que la vérité se fasse jour et que les coupables éventuels soient jugés.

On notera que Védrine est toujours présent sur la scène politique et

médiatique. Il semble qu’il soit écouté par Macron. Il

serait même à l’origine du tournant consistant à s'allier avec Bachar El Assad sous

prétexte de « lutter contre le terrorisme » alors que Assad en

est le principal responsable et parrain. Védrine a aussi beaucoup de sympathie

« réaliste » envers Poutine.

Dans ce domaine de la responsabilité des États la justice des Pays-Bas a émis un verdict historique, bien

qu'incomplet et frustrant. Elle juge que les autorités de son pays ont laissé

se dérouler le génocide de Srebrenica ( en juillet 1995, un an à peine après celui des Tutsi),

sans permettre le sauvetage des personnes qui tentaient de se réfugier dans

l'enclave des Casques Bleus néerlandais présents sur place. C'est le résultat

d'une longue bataille des victimes et de leurs avocats avec le soutien d'ONG

néerlandaises et internationales, mobilisées pour la justice et contre

l'impunité.

Cette reconnaissance est importante car elle

trace la responsabilité des gouvernements qui laissent se dérouler des

génocides et crimes contre l'humanité et n'interviennent pas pour sauver des

vies humaines. C’est dans le même sens que nous devons agir afin que soit levée

la chape de plomb de la dissimulation au nom de la raison d’État.

En effet, à l’inverse, l'impunité des auteurs

des génocides et massacres représente un facteur évident de récidive et de

perpétuation des actes génocidaires. On se souvient notamment du propos

de Hitler trouvant un encouragement dans la

manière dont le génocide arménien de 1915 était nié :

« Mais qui se souvient encore du massacre des

Arméniens ? » déclarait-il dans une allocution aux commandants en chef de

l'armée allemande le 22 août 1939, quelques jours avant l'invasion de la

Pologne.

C'est pourquoi, plus que jamais et en permanence, la mémoire des génocides nourrit nos

combats.

Le génocide des Tutsi est également le récit d'une horreur

absolue, dans laquelle des voisins massacrent ceux qu'ils connaissent et

fréquentent. Des victimes supplient qu'on les tue avec une arme à feu

afin d'échapper à la machette et au gourdin mais pour cela les massacreurs

exigent qu'ils payent le le prix de la balle. De manière croissante des livres

et témoignages rendent compte de ces atrocités. Les femmes subirent un sort

particulier avec les très nombreux viols et tortures particulières. Les

survivantes luttent pour leur dignité et se regroupent comme celles

de la maison de Kigali qui ont écrit le récit de leurs souffrances et de

leurs combats.

C'est un

immense champ de mémoire et de solidarité qui est en train de s'ouvrir et

auquel nous appelons à participer, pour que justice soit faite.

Nous poursuivrons ce

combat, avec nos amis d’Ibuka et de toutes celles et ceux qui veulent combattre

le négationnisme et faire éclater la vérité.

Voir d’autres textes

et dossiers de Memorial 98 sur le génocide des Tutsi:

http://info-antiraciste.blogspot.com/2019/04/genocide-des-tutsi-au-rwanda-le.html ( le tournant du 25e anniversaire et la contre-offensive de Védrine appuyé par d'anciens ministres socialistes)

http://info-antiraciste.blogspot.com/2020/05/genocide-des-tutsi-lorganisateur-et.html

sur les génocidaires qui ont trouvé refuge en France

https://info-antiraciste.blogspot.com/2020/04/genocide-des-tutsi-au-rwanda-un-26e.html

MEMORIAL 98

Nous reproduisons

ci-dessous des extraits du rapport de la Commission Duclert publiés dans la

pres

« La crise rwandaise s’achève en désastre pour le Rwanda, en

défaite pour la France, écrivent-ils.

La France est-elle pour autant complice du génocide des Tutsi ? Si l’on

entend par là une volonté de s’associer à l’entreprise génocidaire, rien dans

les archives consultées ne vient le démontrer. La France s’est néanmoins

longtemps investie au côté d’un régime qui encourageait des massacres racistes.

Elle est demeurée aveugle face à la préparation d’un génocide par les éléments

les plus radicaux de ce régime. Elle a adopté un schéma binaire opposant d’une

part l’ami hutu, incarné par le président Habyarimana, et de l’autre l’ennemi

qualifié d’“ougando-tutsi” pour désigner le FPR [Front patriotique

rwandais]. Au moment du génocide, elle a tardé à rompre avec le gouvernement

intérimaire qui le réalisait et a continué à placer la menace du FPR au sommet

de ses préoccupations. Elle a réagi tardivement avec l’opération Turquoise, qui

a permis de sauver de nombreuses vies, mais non celles de la très grande majorité

des Tutsi du Rwanda, exterminés dès les premières semaines du génocide. La

recherche établit donc un ensemble de responsabilités, lourdes et

accablantes. »

La

commission rappelle que « les autorités françaises ont fait preuve d’un

aveuglement continu dans leur soutien à un régime raciste, corrompu et violent,

pourtant conçu comme un laboratoire d’une nouvelle politique française en

Afrique, introduite par le discours de La Baule », prononcé

en juin 1990 par François Mitterrand. Pourquoi ce soutien ? L’analyse

est faite depuis longtemps.

Après

son indépendance en 1962, faisant suite à la domination belge, le Rwanda a

développé une grande proximité avec la France. Juvénal Habyarimana, arrivé au

pouvoir en 1973, et François Mitterrand vont nouer une vraie connivence,

qui se manifeste notamment par un appui aux Forces armées rwandaises (FAR).

Déclenchée en octobre 1990, l’opération Noroît a officiellement pour

mission de protéger les ressortissants français au Rwanda face à l’offensive du

Front patriotique rwandais (FPR). Des violences ciblent déjà les Tutsi et

l’opposition, des appels à la délation sont lancés, des exécutions ont lieu.

La

France prétend proposer une relation transactionnelle : un soutien

politique et militaire au régime, seul légitime pour Paris car représentant la

majorité hutu, en échange d’une démocratisation bien improbable.

L’« ennemi » tutsi, lui, est qualifié de menace étrangère, de

guérilla extérieure. Cette présentation va servir pendant quatre ans à

délégitimer le FPR, qui ne serait qu’une excroissance de l’Ouganda anglophone.

Ce qui est en jeu, c’est à la fois la défense d’un régime ami, et celle de la

francophonie, de la zone d’influence française.

«

La commission a démontré l’existence de pratiques irrégulières

d’administration, de chaînes parallèles de communication et même de

commandement »

Alors

que le cercle des extrémistes hutu autour du président Habyarimana est

identifié très tôt par le colonel René Galinié, attaché de défense à Kigali, le

soutien au dirigeant rwandais demeurera jusqu’au bout inconditionnel. Le Front

patriotique rwandais, lui, est présenté comme « un parti manipulateur,

insincère, faussement politique et national », « ethnique et

étranger », bref « un ennemi de la France », selon le

rapport Duclert. « Fortement investie au Rwanda à partir

d’octobre 1990, la France adopte la vision racialiste sans réaliser la

contradiction qu’elle installe avec le projet de démocratisation »

qu’elle prétend promouvoir en appuyant les accords d’Arusha, entre pouvoir et

opposition.

La

coopération militaire avec le régime hutu est si étroite que ce dernier

continue, après le déclenchement du génocide, à réclamer des armes à la France,

comme une évidence, un partenariat indéfectible. Une fiche de la Direction du

renseignement militaire (DRM), en date du 15 avril 1994, « fait

remonter des demandes précises de munitions et d’aide au transport d’armements

achetés en Israël et en Pologne », formulées par l’attaché de défense

de l’ambassade du Rwanda à Paris.

« La réponse apportée n’est pas connue », reconnaît la commission. Les archives étant très

parcellaires, « il est impossible de rendre compte avec certitude de

l’existence de flux d’armes transitant de la France vers le Rwanda » après

le 7 avril. Mais, le 25, une nouvelle demande rwandaise de fourniture

d’armements est signalée, dans une note du Quai d’Orsay. Sur cette question

très sensible, aux nombreuses zones grises, les historiens atteignent les

limites de leur exercice.

« L’ordre

par la voix »

L’une

des occurrences importantes dans le rapport est le mot « parallèle »,

comme hiérarchie ou circuit parallèle. La confiscation du dossier rwandais par

François Mitterrand est allée jusqu’à un contournement des ministères et des

administrations figurant dans les chaînons habituels de la prise de décision. « La

commission, écrivent les historiens, a démontré l’existence de pratiques

irrégulières d’administration, de chaînes parallèles de communication et même

de commandement, de contournement des règles d’engagement et des procédures

légales, d’actes d’intimidation et d’entreprises d’éviction de responsables ou

d’agents. » Derrière la façade démocratique et institutionnelle de

l’Etat français se dessinent des pratiques qui ne relèvent ni de l’une ni de

l’autre.

« L’implication très grande des militaires français dans la

formation des Forces armées rwandaises », d’octobre 1990 jusqu’au génocide d’avril 1994, et la

transformation de ce pays africain en « laboratoire » – autre

occurrence du rapport – portent la marque personnelle du président. Le

secrétaire général de l’Elysée est alors Hubert Védrine. Il lit tout, annote souvent

de quelques mots secs, organise la circulation de l’information. Il veille à la

mise en musique des directives présidentielles. « A chaque moment de

crise, une note vient radicaliser les options, cliver les situations »,

dit le rapport, au sujet de la remontée des écrits des conseillers, civils et

militaires, sur le Rwanda.

En

principe, l’état-major particulier répond directement devant le président. Il

n’a pas de fonction opérationnelle, en dehors de la dissuasion nucléaire. « Le

dossier rwandais démontre l’inverse », note le rapport, qui insiste

sur une pratique du pouvoir opaque : « L’ordre par la voix »,

qui ne laisse pas d’empreintes. Il « pose incontestablement

problème », car il « transfère sur l’exécutant (…) la

paternité de la décision ».

Les

archives exhumées par la commission sur ce point sont surtout signées par le

général Jean-Pierre Huchon, adjoint au chef d’état-major particulier auprès de

l’amiral

Jacques Lanxade puis du général Christian Quesnot. L’emprise de l’EMP

s’exerce sur toutes les administrations, et même à l’Elysée, sur les conseillers

de la cellule Afrique, où Bruno Delaye a remplacé Jean-Christophe Mitterrand.

C’est le syndrome de la pièce close enfumée. Même ceux qui ne tirent pas sur

une cigarette en véhiculent l’odeur.

« Des

pratiques d’officine »

Le

général Huchon envoie des courriers directement « à des agents de

l’Etat aux fins de les influencer voire d’exiger d’eux un alignement sur la

politique élyséenne ». Même chose sur le terrain, au Rwanda. Le

rapport évoque notamment « une collection de télécopies adressées

confidentiellement, et toujours hors circuit officiel, à l’attaché de défense à

Kigali ». Dans certains cas, il lui est demandé instamment de les

détruire sur le champ. D’où le manque d’archives complètes dans ce domaine

sensible. Un grand nettoyage a été opéré.

L’état-major

particulier du président de la République « exerce un pouvoir direct et

permanent sur l’engagement militaire français au Rwanda, jusqu’à ses aspects

matériels et opérationnels »

Objectif

de ces envois : s’assurer de la conversion du colonel René Galinié, sur le

terrain, à la grille de lecture idéologique promue par l’Elysée. En

octobre 1990, celui-ci est conseiller militaire et politique officieux du

régime rwandais. Il rencontre le président Habyarimana à quatre reprises en

huit jours. Ce qu’exige le général Huchon du colonel Galinié « pourrait

s’apparenter à des pratiques d’officine », explique le rapport. Il lui

demande ainsi, dans un fax du 27 octobre 1990, d’organiser une « manipulation

(…) que l’on peut qualifier d’“intoxication” », résument les

historiens. Il s’agit d’inventer, de brandir des « preuves »

(les guillemets autour du mot figurent dans le fax lui-même) de l’emprise de

l’Ouganda anglophone sur l’offensive lancée par le FPR. Si l’opinion

internationale était convaincue de l’existence d’une agression extérieure,

alors l’intervention militaire française en serait légitimée.

Mais

le rôle de l’état-major particulier dépasse largement la coordination et la

partition idéologique. L’EMP « semble s’être transformé en acteur

direct du dossier rwandais, au moyen de pratiques irrégulières », sous

l’approbation du président, « marginalisant de fait les institutions

légalement en charge du commandement opérationnel, l’état-major des armées et

la mission de coopération militaire. » La situation est sans

précédent. L’EMP « exerce un pouvoir direct et permanent sur

l’engagement militaire français au Rwanda, jusqu[e dans] ses aspects

matériels et opérationnels ».

L’Elysée en

liaison téléphonique directe

L’année

1991 est celle du développement des « liaisons parallèles ».

Sont alors mis en place « des dispositifs de communication entre les

unités sur le terrain, c’est-à-dire le DAMI

“Panda” [Détachement d’assistance militaire et d’instruction], armé

par les opérateurs du 1er RPIMa, et une chaîne de commandement qui

apparaît au premier regard polycéphale ». Le rapport cite notamment un

fax du 26 juillet 1991, envoyé de Ruhengeri, une ville du nord du

Rwanda, par le chef du DAMI « Panda ».

Il

fait mention de deux types de liaisons, radioélectriques et téléphoniques,

chiffrées et cryptées, qui relient le détachement à l’opération Noroît,

également au Rwanda, et à une double tutelle à Paris : le ministère de la

coopération et l’état-major des armées. Puis, entre juillet et

octobre 1991, la liaison avec la mission militaire de coopération « disparaît

au profit de l’Elysée, à savoir l’EMP ». L’Elysée se trouve donc en

liaison téléphonique directe avec les soldats français déployés auprès des

Forces armées rwandaises. A notre époque, la sophistication des communications

permet tout, y compris un dialogue par messagerie instantanée entre chefs

d’Etat. Mais, il y a vingt-sept ans, la mise en place d’un tel dispositif était

chargée de sens politique et opérationnel.

«

Le danger est grand, pour la France, […] de passer pour complice de l’actuel

gouvernement rwandais », met en garde la DGSE dans une note du 11 mai 1994

Autonomie

et surveillance, opacité. Tout cela, Pierre Joxe le met en cause. Début

février 1993, le ministre de la défense – rare homme politique dont les

positions de principe républicaines sont saluées dans le rapport – propose une

réorganisation de la prise de décision militaire. Il s’agit de revenir à une

pratique plus conventionnelle et normée. Les comités restreints de défense

qu’il envisage doivent permettre, selon les historiens, « de réformer

des pratiques d’opacité, de communication orale, et des phénomènes de

déresponsabilisation tant politique qu’administrative, qu’il constatait

particulièrement sur le dossier rwandais ». Joxe propose ainsi à

Mitterrand de « préserver le pouvoir présidentiel » sur la

défense, alors que la cohabitation se profile. Il réclamera un enregistrement

écrit des propositions faites au président, des objectifs visés et des

décisions prises. En vain.

De rares

voix divergentes

Au

sein de l’appareil d’Etat, la dissidence n’est pas de mise par rapport à la

ligne décidée à l’Elysée. Pourtant, dès octobre 1990, sous l’autorité du

ministre Jean-Pierre Chevènement, le Secrétariat général de la défense

nationale (SGDN) émet une note sur les « limites de l’engagement

français ». En réponse à l’offensive du FPR de Paul Kagamé, les

300 hommes de l’opération Noroît viennent d’être déployés trois semaines

plus tôt. Le document souligne les intérêts « très limités »

de la France sur place et suggère que Habyarimana, pour sauver son régime,

risque de « relancer les vieilles rivalités en appelant à une sorte de

“guerre sainte” contre les Tutsi ». L’analyse est transmise à

l’Elysée. Sans effet aucun.

Le

rapport Duclert relève, au cours de ces quatre années, d’autres écrits

divergents. Comme l’ont déjà montré de nombreux articles et ouvrages, la DGSE

se distingue par une approche nuancée. Une forte tension traverse ses notes,

qui essaient de tout concilier, la doctrine et la réalité, l’obéissance et la

droiture. Elle relativise fortement, pendant ces années, le soutien apporté par

l’Ouganda au FPR. A plusieurs reprises, elle souligne l’absence d’éléments

tangibles allant dans ce sens. En outre, le service « renvoie une image

critique » de Habyarimana, doute de sa volonté de démocratisation.

Après

le 6 avril 1994 et l’attentat

contre l’avion du président rwandais, très vite la DGSE met en cause les

responsables génocidaires : « Munies de listes préétablies, les

militaires de la garde présidentielle ont entrepris de massacrer tous les

Tutsi, ainsi que les Hutu originaires du sud ou soutenant les partis

d’opposition. » Dès le 2 mai, elle estime que le FPR est « très

certainement étranger » à l’attentat. Le 11 mai, le service

affirme que le pouvoir paraît être « entièrement sous la coupe de la

faction hutu la plus extrémiste ». Puis, à l’aube de l’opération

Turquoise, le service dit : « Le danger est grand, pour la France,

[…] de passer pour complice de l’actuel gouvernement rwandais ».

« L’approche

générale oscille entre la minimisation des faits ou tout simplement un silence

complice », dit la commission

Mais

toutes ces subtilités d’analyse, nourries par les faits relevés sur le terrain,

ont été délibérément ignorées par l’Élysée. Globalement, note le rapport, « la

lecture ethniciste du Rwanda domine », ainsi qu’un soutien à « un

régime raciste, corrompu et violent ». Les faits clairement établis et

les noms des coupables, lorsque les tueries de masse sont déclenchées, « n’apparaissent

pas toujours clairement » dans les télégrammes et les rapports envoyés

à Paris. Nommer la réalité sans verres idéologiques correcteurs obligerait

l’Etat à remettre en cause sa stratégie, ses analyses, son engagement. « L’approche

générale oscille entre la minimisation des faits ou tout simplement un silence

complice », dit la commission.

Ceux

qui contestent cette vision – cette « minorité d’hommes libres »,

auxquels les historiens rendent un hommage appuyé – sont écartés ou mal notés,

comme le rédacteur du Quai d’Orsay Antoine Anfré, ou le général Jean Varret,

chef de la mission militaire de coopération jusqu’en avril 1993. De la

même façon, lors des retours sur expérience et autres analyses commises à

partir du second semestre 1994, l’autocritique est peu en cour. La grille d’analyse

de l’Elysée l’emporte, face aux révélations qui émergent.

MEMORIAL 98